workflow小火箭 节点

问题从一则网络问答引燃。有人在Reddit上追问:中国空间站若不接纳美国航天员,是否违背国际法?跟帖如潮,历史与现实被一股脑翻出来摆在桌面上。讨论的焦点其实是两道“门”:一道是1967年的外层空间条约,规定太空为全人类共同领域;另一道是2011年起每年被写进美国拨款法案的沃尔夫条款,它像一道内部门禁,把NASA与中国的直接合作拦在门外。

把国际法那扇门先看清。外层空间条约强调和平利用与共享,但并未规定一国的空间站必须无条件让他国人员进出。根据条约第八条及后续的登记制度,发射国对其登记的航天器及其上人员享有“管辖与控制”。因此,谁能上、谁不能上,归属于拥有和运营空间站的一方决定。有人把这种地位类比为“主权财产”,虽不等同于领土主权,但足以构成排他性的管理权。合作当然被鼓励,却从不强制。

绕回美国的那道门。沃尔夫条款起自美国国内政治与安全焦虑。1999年的“考克斯报告”指称中国通过美国卫星制造商获得技术,可能助推洲际导弹精度;2010年,议员约翰·库尔伯森公开敦促奥巴马政府不要让NASA与中国国家航天局往来,除非国会点头。112届国会在2011年4月拍板通过相关限制,推动者正是弗兰克·沃尔夫。此后该条款年年被塞入拨款法案,2022年的综合拨款法里仍在。它禁止NASA用联邦经费与中国或中国公司开展双边合作,也包括不准接待中国官方访客进入NASA设施,除非取得特别批准与安全审查。因此,沃尔夫条款不是国际法,而是美国内规,约束的是美国政府机构与承包商,却改变不了别国空间站的准入规则。

这桩门禁的历史前缘,是中国被国际空间站拒之门外。国际空间站从上世纪80年代末筹划,美国、加拿大、日本、欧洲与俄罗斯是主要合伙人,曾经靠美国航天飞机与俄罗斯“联盟”号接力支撑长期在轨运营,但中国始终没有席位。沃尔夫条款生效后,原本就微弱的技术交流通道被彻底卡死,中国干脆把目光转向“自己造”。

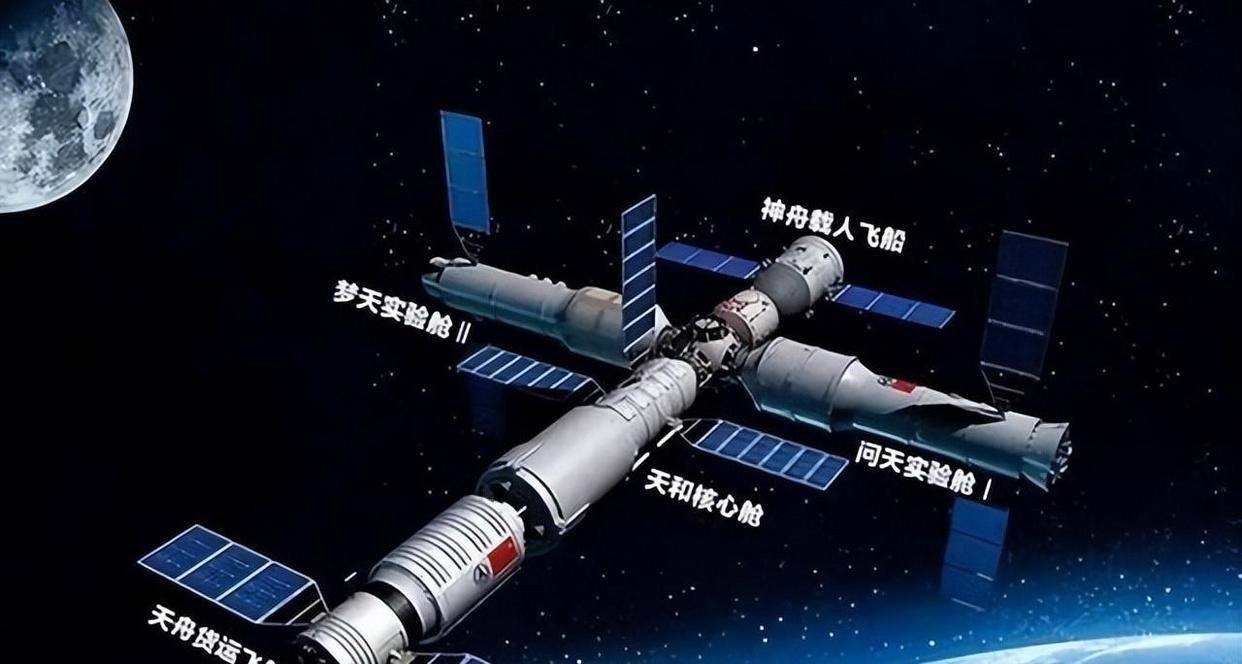

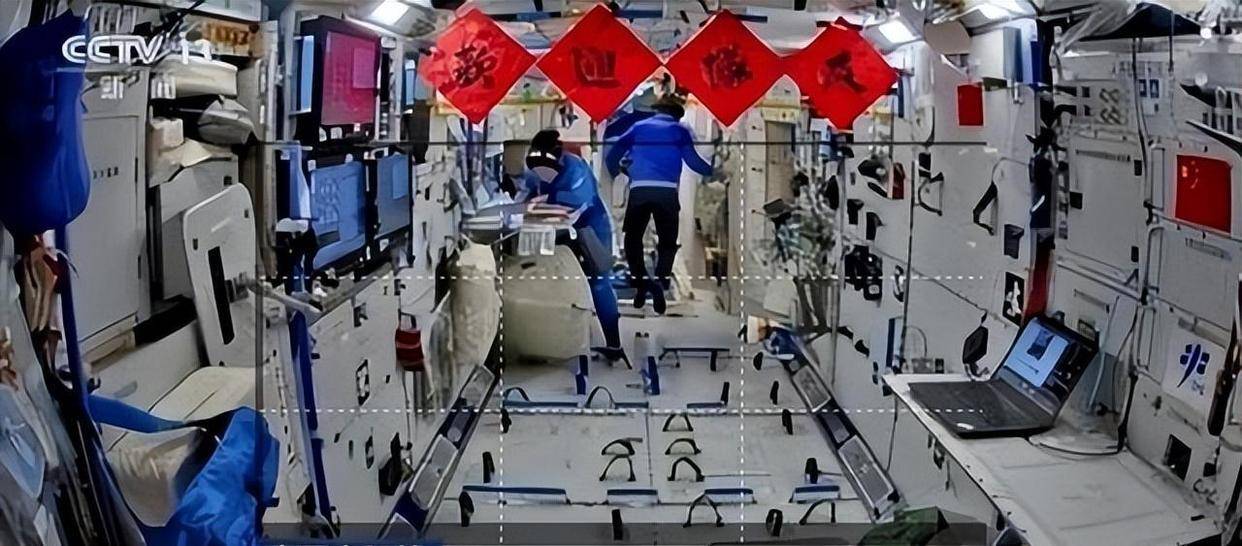

节奏可以按节点回放:2021年4月29日,空间站核心舱发射升空;2022年完成组装,进入常态化运行,轨道高度约四百公里。自此,天宫上不只有人居住,还有持续的科学实验与国际合作窗口。2025年4月24日,神舟二十号发射,三名航天员进驻,任务单里摆着生命科学项目——微重力下观察斑马鱼行为、研究链霉菌生长,还首次把涡虫带上太空。这些实验对人类理解太空环境中的生命适应具有现实意义。

沃尔夫条款并非铁板一块。2019年曾有一次罕见的“侧门”——NASA在国会批准并经过FBI安全风险认证后,与中方围绕嫦娥四号的着陆实施监测协调,借助月球勘测轨道器(LRO)提供数据与避碰协助,相关数据随后全球共享。类似例外凤毛麟角,程序繁琐,“门缝”开合皆受政治气候影响。正因如此,有批评指出该条款带来的科学代价:2014年,传统基金会的陈鼎就主张,至少在月球地质这类非敏感领域共享既有数据,可成为相对安全的互动起点;2019年《哈佛国际评论》更将其描述为增添太空误判与对抗风险的制度安排,与阿波罗—联盟测试计划式的冷战缓和合作形成反差。

在另一边,中国则强调把空间站作为国际科学平台开放。2023年2月,媒体报道中国计划培训外国航天员入驻。联合国框架下也有面向全球科研群体的项目征集。欧洲航天界一些机构与中国合作较早进入工作层面,但美国方面因沃尔夫条款,几乎所有互动都要穿越层层审批。官僚成本之高,使NASA内部对“与中国合作”四字避之唯恐不及,连提都不愿提。

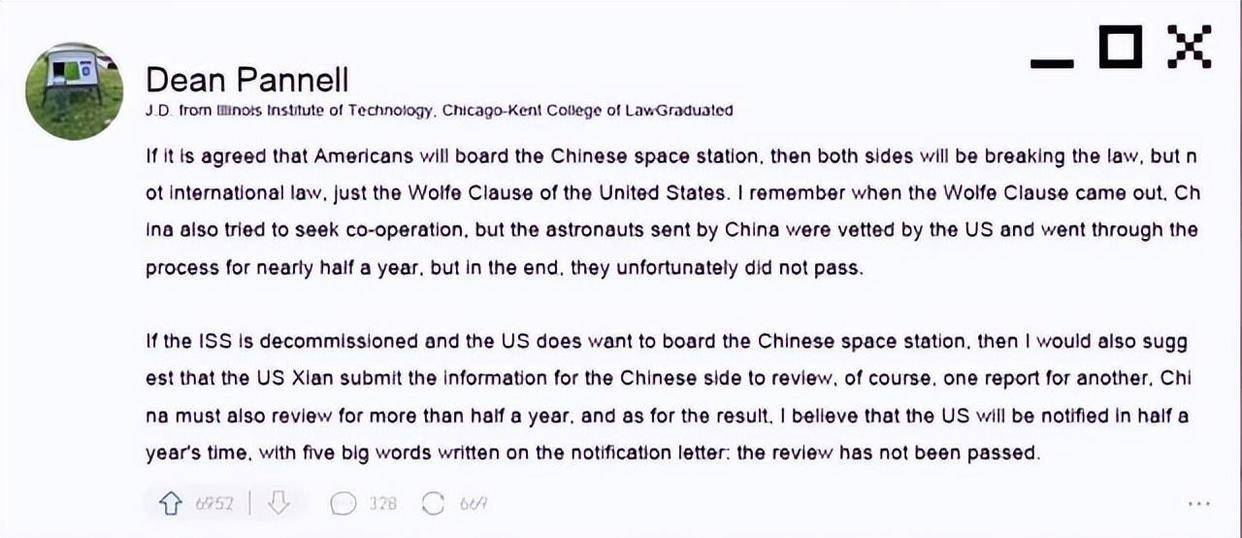

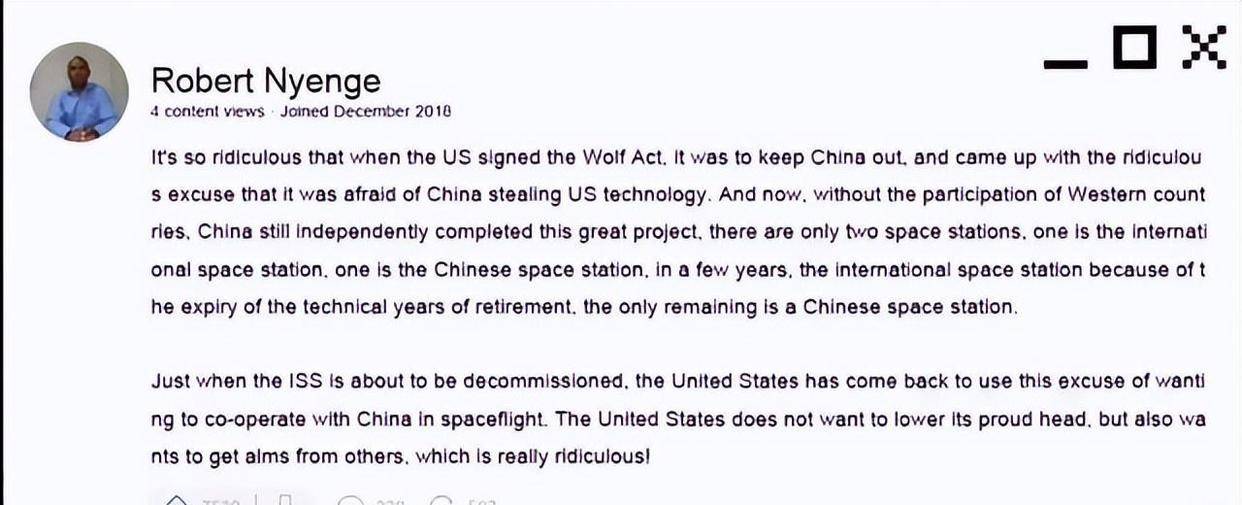

网络场域里,叙事往往更锋利。那则帖子下,有人干脆说得直白:中国空间站是完全独立建成的,没有西方国家的手把手帮忙;如果国际空间站在2030年按计划退役,那么轨道上还在运行的可能只剩天宫。还有人半调侃半认真地劝提问者“先把中文学好”,理由是站内操作手册以汉字为主;更有人回忆起曾有声音批评中文不符合“国际标准”,如今标准反倒被“现实”改写。也有人从法律切入,自称芝加哥法学院的博士生,给出冷冰冰的建议:要避免违法,最好美国人别去中国空间站,否则要撞上沃尔夫条款——这当然不约束中国人,却可能让美国机构与个人在经费与合规上吃罚。此人还提及,中方过去提出共建时曾被美方审查半年后拒绝;若未来换成美方想上门,按照对等原则,大概率要接受中方严密审核,文书一个个查,几个月后收到一纸“不合格”。也有网友直言,拒绝美国航天员并不触犯中国法律或国际条约,真正难过的是美国自家的“门槛”。甚至还有玩笑——沃尔夫条款针对“人类”,那就把美国航天员改作“非人类类别”?笑谈背后,实是规则与权力的拉扯。

2024年6月25日,嫦娥六号把月球背面样本带回地球。中方宣布拟按阿波罗模式面向全球共享样本。这一次,轮到美国科学界卡在自家规矩里:多数研究团队很难迅速接触样本,因为要过沃尔夫条款的安全审核,FBI需要出具“无威胁”证明。到了2024年7月,NASA被曝在咨询法律专家,试图探寻可行的合作选项。局长比尔·纳尔逊承认样本价值重大,可能为美国科研开一扇门,但到2025年仍无明显新进展。制度与科学,在此处形成罕见的对峙:你有土,我有禁,双方都不肯先退一步。

国际空间站进入暮年。NASA内部评估称它步入高风险期,漏气事件频发,目标是支撑到2030年退役。俄美在未来规划上分歧渐多,俄罗斯数度表示可能在2025年后退出并谋求与中国合作。2024年4月,俄中重申太空伙伴关系,但北京语调谨慎,未大张旗鼓。Reddit上不乏“ISS退役后天宫独挑大梁”的议论,有人称这是“一个时代的更替”,也有人把它视作中国人足可自豪的里程碑——这一工程是被拒之门外后独立攀登的成果。

美国则寄望商业空间站接棒。例如Axiom计划从国际空间站衍生并独立运营,设想实现与ISS“无间隙”衔接。不过如何在2025年后真正无缝切换、确保长期驻留与科学产出,目前仍充满不确定性。2025年9月11日传出NASA新规,禁止中国公民进入其设施与项目,即便持有美国签证亦不例外。《环球时报》评论称这进一步升级了美中对抗氛围。规则越筑越高,互访之路越走越窄。

技术层面竞争并行展开。中国方面在推进重型与复用发射验证:长征十号进行关键地面测试,“梦舟”新一代载人飞船开展逃逸试验,“揽月”着陆器进行垂直起降等高风险演示,商业火箭计划也在铺陈。官方时间表瞄准2030年前实现载人登月。美国分析界担忧中国在复用发射、轨道加油等关键环节的突破,虽指出中国年发射节律尚不及美国,但也提醒一旦补齐短板,整体能力可能跨越式提升。国防360中心在2019年就评价,沃尔夫条款这类“关门”政策非但没有让中国止步,反而激励其加快自立自强,堪称“适得其反”的范例。

标准与语言也是话题的一部分。有人揶揄:当年有人嫌中文不是“标准”,等到天宫常驻运行,标准便“随现实调整”了。更现实的,是程序语言以外的政治语言——美国机构要与中国科研团队哪怕共享一份轨道预报,都可能走上国会审批与FBI审查的漫长之路;反过来,如果美国航天员有意登上中国空间站,则会遭遇本国法律障碍。芝加哥法学院那位博士生的评论捕捉到要害:国际法不拦你,美国法会拦你。门不是在轨道上,而在你自己的办公室里。

值得一提的是,中方在多次国际场合重申中国空间站向全球科学家开放的原则,包括联合国合作项目。PBS在2023年2月的报道也提到中国拟培训外国航天员,欧洲航天局与中方已有若干合作项目,但对美国人来说,沃尔夫条款依旧是那堵墙。NASA内部的实际操作人员并非看不见科学合作的价值,只是涉及中国的议题意味着无尽的合规流程。到头来,“不如不提”成为理性选择。

在网络社区,对此的情绪化表达层出不穷。有人说,如果国际空间站坠海,那份传承的“标准”恐怕要换成中文;有人反驳,幽默归幽默,太空标准从来不是某一种文字,而是可靠的工程、透明的数据与可复现的科研。把争论抽离主观情绪,反倒能看得更清楚:问题不在语种,而在制度。

回到那道问题:如果中国空间站不让美国人进去,是否违反国际法?答案并不花哨——不违反。外层空间条约并未赋予任何国家强制登上他国空间站的权利;中国作为注册国对天宫享有管辖与控制权,有权决定准入;合作是倡议,不是义务。真正束缚美国人的,是沃尔夫条款等美国国内法。它从2011年一路延伸到2022年的综合拨款法案,形成惯性制度,令NASA与中国的任何接触都需额外豁免与安全背书。2025年7月,美国航天圈内仍在辩论是否应当保留此条款——有人以国家安全为由主张坚守,也有人直言它阻碍科学乃至增加误解风险。正如《左传》所谓“礼有往来”,当单边之“礼”被法律化,互动的空间也就急剧收缩。

历史的讽刺在于,原为防止“技术外泄”的门workflow小火箭 节点,某些时候反倒把美国人挡在了科学共享与合作的门外。2019年围绕嫦娥四号那场谨慎的合作,证明制度并非不可通融;2024年嫦娥六号样本分享的受限,又提醒人们门闩还在。等到国际空间站步入终点,天宫继续当值,世界也许会发现:标准不是某一国的字典,而是彼此能否在相同规则下对话。谁先把门敞开,谁就先赢得窗口期。

而在Reddit的滚动头像与“非人类类别”的玩笑后面,大家其实都明白一点:太空是人类共同的远方,但抵达远方之前,每个国家先要跨过自家的门槛。门开与不开,既是政治选择,也是科学的命运。返回搜狐,查看更多