如何购买小火箭流量包视频

在亚太地区安全形势日趋复杂的背景下,中国海军的现代化进程不断加速。面对外部势力频繁在南海和台海周边开展军事活动,中国坚持走防御性国防道路,通过自主研发先进装备来维护国家主权和海洋权益。

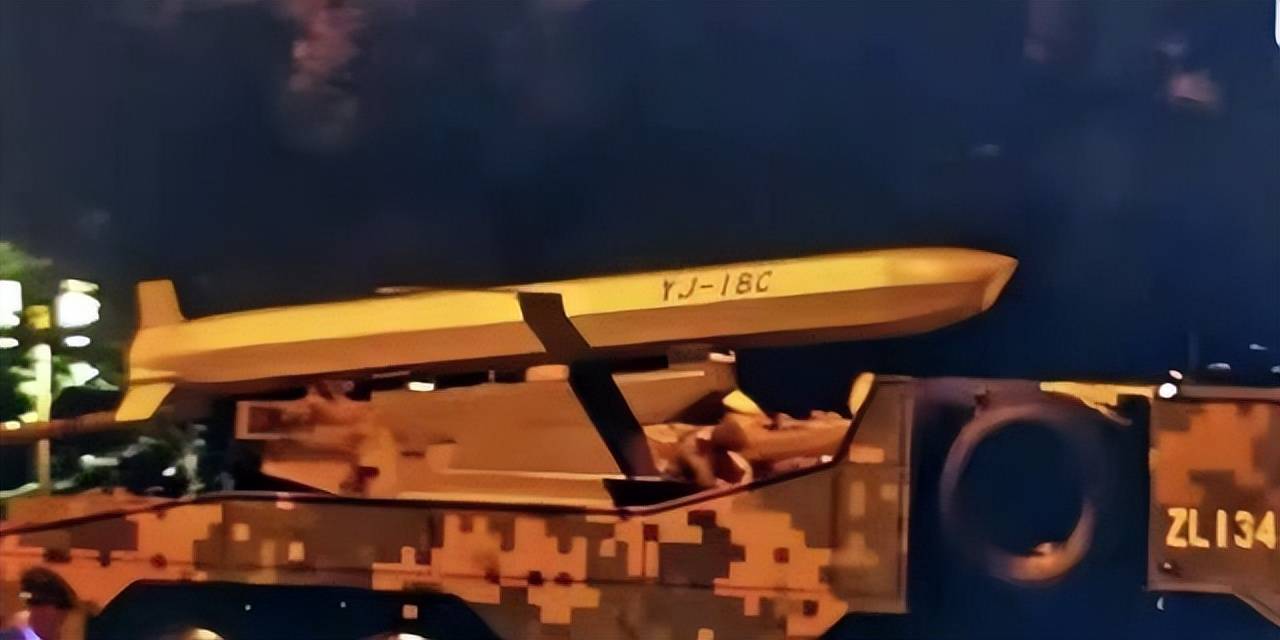

鹰击-18C导弹的出现,正是这一进程中的关键一步。它虽在众多高科技武器中显得低调,却承载着从反舰向多域打击转型的战略意图,帮助海军从近海防护扩展到远洋投送,确保在高对抗环境中占据主动。

鹰击-18C的设计理念源于对现代战场需求的深刻理解。不同于早期鹰击系列的亚超结合模式,这种导弹采用全程亚音速飞行,强调隐身渗透和远程精确性。

弹体呈一体化结构,表面使用多边形折线布局,结合吸波材料,有效降低雷达反射截面,尤其在X波段和UHF波段表现出极低可观测性。这使得它能在敌方雷达网密集区悄然接近,避开早期预警。

动力方面,小型涡扇发动机提供高效推进,燃料携带量通过内部优化增加,射程在低空掠海模式下超过1000公里,高空巡航时可达2000公里以上。末段制导依赖红外成像或被动雷达,减少电磁信号暴露,进一步提升生存率。

与鹰击-18相比,鹰击-18C的进步在于职能的全面升级。鹰击-18主要针对海上目标,采用分体设计,中段亚音速巡航后末段分离加速至超音速,射程约500公里,适合快速突袭舰艇。但这种模式虽威力大,却易被先进防空系统捕捉。

鹰击-18C则取消分体结构,借鉴俄罗斯“口径”导弹的通用平台经验和欧洲一体化弹头技术,通过风洞实验和材料迭代,实现了结构轻量化,重量减轻约10%,燃料效率提升20%。

这一变化不仅延长了航程,还降低了生产成本,便于批量装备。发展过程中,从2010年代初的概念验证到2020年代的舰载测试,科研团队进行了数百次模拟发射,逐步解决隐身涂层与空气动力的兼容问题,确保在复杂海况下的稳定性。

鹰击-18C的平台适应性是其另一大优势。主要从055型和052D型驱逐舰的850毫米通用垂直发射系统发射,还可扩展到潜艇鱼雷管或空中平台,如轰-6K轰炸机。这种多域通用性源于对海军作战体系的整合,早前导弹多局限于单一发射方式,而鹰击-18C通过模块化电子设备和北斗卫星导航,实现实时路径调整,精度控制在米级如何购买小火箭流量包视频。

相比美国JASSM导弹,鹰击-18C在低空突防上更适应南海多岛礁环境,能规划多变航路,压缩敌方反应窗口。在成本效益上,它远低于高超音速武器,却能携带300-500公斤战斗部,对加固工事或指挥中心造成毁灭性损伤。

从战略层面看,鹰击-18C填补了中国海军远程隐身打击的空白。在高强度对抗中,高超音速导弹如东风-17可率先摧毁敌预警节点,撕开防御缺口,随后鹰击-18C从低空10-60米高度隐蔽跟进,利用盲区实施饱和攻击。

这种“高速开路、隐身渗透”的组合,大幅提升整体效能。相比长剑-1000的超音速全程,鹰击-18C专注亚音速隐身,二者互补,形成了多层打击链条。海军通过此类装备,从“以舰对舰”向“海陆兼顾”转型,增强对印太地区纵深目标的威慑力。

鹰击-18C的研发历程体现了中国导弹技术的自主创新。从借鉴国外经验起步,到独立优化设计,团队面对材料耐久性和抗干扰挑战,通过新型复合材料和软件算法升级,逐步完善。

2022年的首次舰载实射验证了垂直发射可靠性,2023年加入网络化数据链,支持多弹协同,共享目标情报,提升集群精度。到2024年,小批量列装主力舰艇,并在南海演习中测试低空绕飞和电子对抗效果。这些步骤推动导弹从战术级向战略级跃升,不再限于反舰,而是承担对地纵深任务。

在国际比较中,鹰击-18C的隐身和射程与俄罗斯“口径”相当,但更注重低空机动,适应中国海军的全球部署需求。相比高超音速武器的复杂性和高成本,鹰击-18C强调性价比,通过成熟工艺实现单价控制在五分之一左右,适合大规模使用, 超载敌防空通道。弹体强度经高G测试,确保在机动飞行中可靠,红外成像头分辨率达高清级,能识别伪装目标。

鹰击-18C的出现标志着中国在巡航导弹领域实现“高速与隐身”并重。它与空军AKD-20A和火箭军长剑系列并列,构建完整远程精确体系。

在2025年9月3日抗战胜利80周年阅兵中,与CJ-20A和CJ-1000联合亮相,展示成熟度。这一编队逻辑清晰,突出海军远程能力,国际媒体报道认为,此举强化战略威慑,推动亚太平衡向和平倾斜。

未来,鹰击-18C可能进一步更新,如添加AI自主决策,降低人为干预。通过专用生产线,缩短列装周期,确保在远洋行动中的灵活性。它不仅提升海军投送能力,还融入全军多域作战,维护国家利益。这种导弹的潜力在于提供低成本、高效远程选项,在潜在冲突中改变格局,保障中国安全发展空间。返回搜狐,查看更多