2017小火箭全局免流

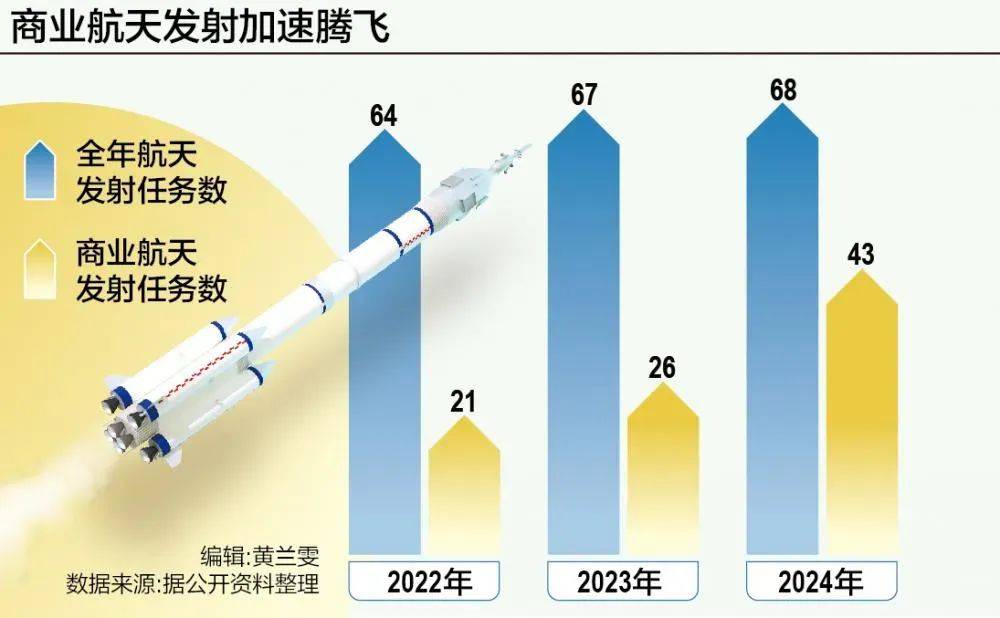

去年,中国共完成68次航天发射任务。其中,商业航天发射43次,占比超过60%,创下历史新高。

全程6分钟,3.8米直径的火箭经历了加速上升、减速上升、加速下降、减速下降和缓速下降五个阶段,从12公里高度的平流层,稳稳落在了回收场坪。

不过,一些人可能还不知道,这次试验所用的3台70吨级深度变推液氧甲烷发动机,是在蚌埠进行的整机装配和测试,真正的“蚌埠造”。

2015年,《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》出台,首次提出鼓励社会资本进入航天领域,中国商业航天驶进快车道,这是天时。

2017年,作为资深火箭发动机专家的季凤来创立九州云箭。2019年,公司决定建设自己的发动机装配基地和试验测试基地,遍访全国多个省市。

最终,选中了蚌埠禹会区。而6年后,蚌埠禹会区负责人回想当初,“发现这个团队(九州云箭)非常优秀。”

蚌埠虽小,却山环水绕、地形多样。特别是在和蚌埠市禹会区政府交流过后,经过实地考察,禹会区大洪山一处废弃矿坑进入季凤来的视野,三面环山、一面开口的地理环境实在太适合建造火箭发动机试车台了。

双方一拍即合,在火箭发动机领域,九州云箭成了第一个在安徽建设试验场的商业航天企业,这是地利。

不过,就像互联网起源于美国军方的计算机网络ARPANET,而现在已经成为全球重要的商业基础设施。

研究报告显示,到2030年全球商业航天市场规模可能高达1.5万亿美元,颠覆卫星通信、遥感、导航三大万亿赛道。

根据数据测算,300-2000km的低轨空间能够容纳的卫星总量约5.8万颗,2029年预计将部署约5.7万颗,美国SpaceX申请了4.2万颗,占比将超过70%。

现在,除了大家耳熟能详的SpaceX,美国的蓝色起源、欧洲的阿丽亚娜太空公司、俄罗斯的Roscosmos、印度的ISRO,都代表着自己的国家向天空进军。

在2015年,国家出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,加速推进航天商业化。当年,第一颗民用商业遥感卫星“北京二号”成功发射,2015年也被称为“中国商业航天元年”。

九天云箭的季凤来、星河动力的刘百奇、凌空天行的王毓栋等差不多都是在那段时间,成为民间商业航天的中坚力量。

而这10年里,中央和地方产业政策密集出台。2024年《政府工作报告》里,第一次把商业航天作为新增长引擎,2025年《政府工作报告》则指出要推动商业航天等新兴产业安全健康发展,政策利好及国家资源倾斜对产业发展产生了空前的促进作用。

北京、上海、深圳、无锡等城市,也开始加速布局商业航天产业,希望能在这个10万亿级的未来产业中拔得头筹。

要玩转商业航天,却并不容易。因为,它既代表了人类科技智慧的高峰,也承载了人类商业勇气的极限。

SpaceX从成立,到2015年第一次猎鹰火箭发射回收成功,中间经历了13年时间。这13年里,马斯克坦言每次发射他都抱着巨大的期望,但每一次都只换来失望。

哪怕是日本,亚洲第一个成功发射地球同步卫星的国家,在上世纪90年代就拍出了《太空堡垒》这样的动画剧集,可短短三十多年后,这个曾经充满热血和进取的“启蒙老师”,已经彻底躺平。

蚌埠和上海航天八院签署了战略合作协议。航天八院隶属于航天科技集团,是全国为数不多的综合性研究机构,涵盖火箭、卫星、飞船、导弹等多个领域,是我们深度合作的重要伙伴。

另外,还和航天六院、南京航空航天大学(南航)达成合作意向。和西安交大2017小火箭全局免流、西安工大、西安电子的合作,也在积极推进。

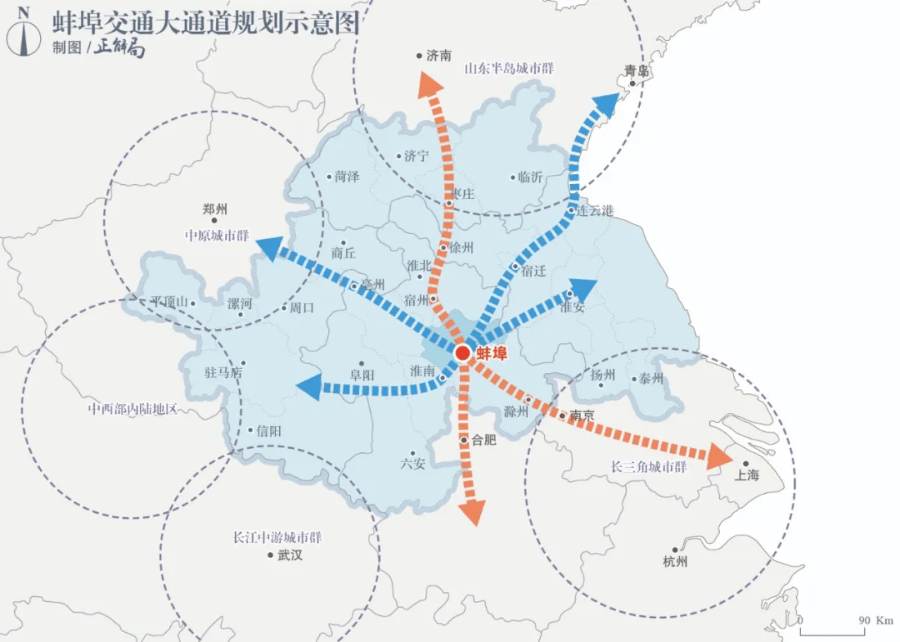

高铁40分钟到南京、合肥,2小时到上海、杭州、郑州,不到3个小时到北京、武汉;飞机2个小时左右到广州、深圳、重庆、成都。

当地设立安徽新蚌禹启航星箭创业投资基金、基金总规模10亿元;安徽省新一代信创产业基金,基金总规模20亿元;高端制造产业股权投资基金,基金总规模3亿元等21支基金,基金总规模126亿元。

目前累计对九州云箭、凌空天行、深蓝航天、星河动力、易科奇、椭圆时空、鑫精合等项目实现投资到位资金6.5亿元,给到蚌埠落地的商业航天企业真金白银的支持。

目前,已经建成大洪山商业航天试验平台,搭建商业化共享测试中心,满足200t级、100t级两种液氧甲烷发动机及其衍生产品试车试验。

在建国之初的50年代里,这里诞生了影响深远的“蚌埠五大机”(蚌埠机床厂、空压机厂、柴油机厂、拖拉机附件厂和水泵厂)。它们成为机械工业领域的排头兵,也奠定了蚌埠作为皖北交通枢纽和工业中心的地位。

这一点非常重要,其中就包括原中央重工业部建筑材料工业管理局设计公司,如今的中国电科集团第四十、四十一所,中国兵器工业(华东光电集成器件研究所),两大块军工科研系统。

比如,中国首片8.5代TFT-LCD玻璃基板产品就是在安徽蚌埠下线的。这让我国成为继美日之后全球第3个掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生产技术的国家。

正像落户蚌埠的航天企业负责人所说的,“现在,搞商业航天,不能什么都没有还去投资,所以我们依托现有资源和产业链,来做这件事。”

蚌埠这座城市默默在身后,为创业者们提供空气和土壤,让落户的商业航天企业从一棵棵“幼苗”在这里成长壮大。

目前,九州云箭、凌空天行、镭明科技、深蓝航天等已经在蚌埠投产。九州云箭二期、凌空天行二期、星河动力、万航益电等项目已经开工建设。

上百人的航天专家、创业企业和投资机构等齐聚一堂,共同交流碰撞、寻找商机、谋划未来,推动蚌埠商业航天产业发展。

可以预见,2025年将是全球卫星发射有史以来最繁忙的一年,也将是我国商业航天进入爆发期的一年。

就在上个月24日,由国家航天局倡议发起的商业航天创新联合体成立,目标就是要让国家资源和民间力量力出一孔。

这不仅来自“太空圈地”竞赛的客观要求,也有人才、技术、资本等要素汇聚的前提,有央地政策的大力支持,加上卫星应用激发的巨大需求,中国定能加速驶入商业航天发展的黄金时代。

蚌埠在这场浪潮中早谋篇、早布局,“栽树引凤” 聚势,“培土育苗” 赋能。当全球商业航天产业竞发、战略催征,蚌埠未来可期。