小火箭加速器怎么使用

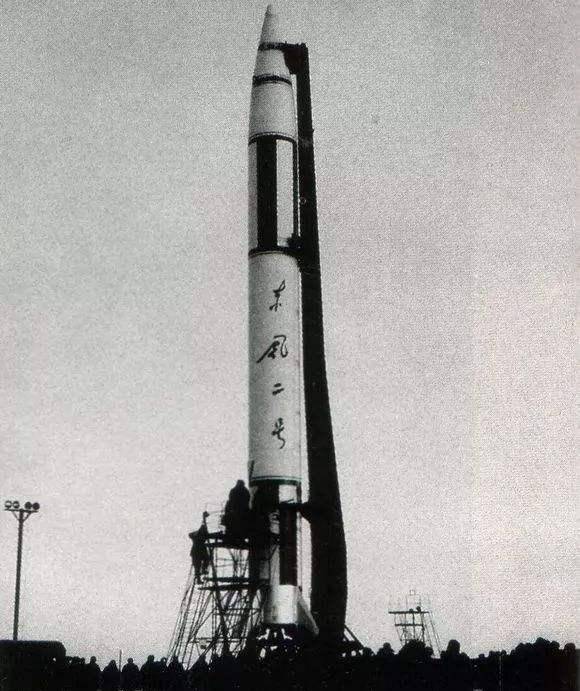

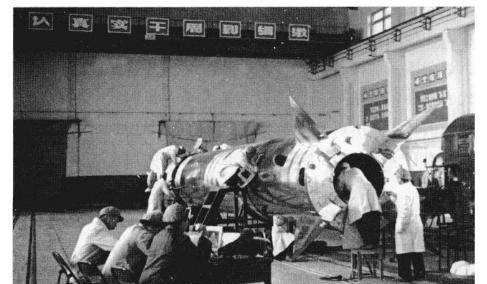

1962年3月8日,一枚我国自行设计制造的射程在1200~1500公里的中近程地地导弹——东风二号被秘密运到酒泉基地发射场。

1962年3月21日上午9时53秒,东风二号导弹从发射台点火起飞,发射场上参加试验的科技人员、部队官兵刚刚发出欢呼声,就被导弹在空中的怪异模样惊得目瞪口呆。

仅仅飞行了69秒,导弹尾部喷火的吼声突然停止,发动机因故障熄火,失去控制的导弹“轰隆”一声,坠毁在离发射台只有680米的地方。

火箭专家谢光选回忆说,这是我们导弹发射中的第一次失败,大家心情都很沉重,有的同志当场失声痛哭。

基地司令员李福泽见现场气氛太压抑,便对他大声吼道:“谢光选,你赔我一个厕所!”因为一块掉下来的弹体把发射场的厕所砸毁了。

钱学森同志勉励大家认真整理数据,从中吸取教训。他说:“这次试验失利,对我们是一次非常有益的教训,请大家冷静下来,认真总结经验教训。”

钱学森还传达了周总理和聂帅的指示:“科学试验有成功就有失败,不要追査责任,不要泄气。要善于从所付出的学费中找出发生问题的原因和解决办法,总结经验,以利再战。”

试验结束后,五院试验队部分人员在基地住了一个多月。他们在基地科技人员的密切配合下,对光测、遥测结果等数据进行认真分析和研究,找到了试验失败的主要原因:

一是在总体方案设计中,未充分考虑弹体是弹性体,在飞行中弹体作弹性振动,从而与姿态控制系统发生耦合,导致导弹飞行失控;

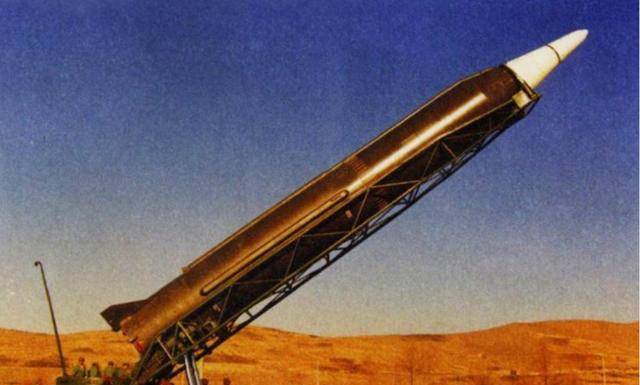

导弹坠毁两年零三个月后,1964年6月29日,又一枚重新修改设计后的导弹运抵发射场,这是我国首颗原子弹爆炸前三个多月在基地进行的一次绝密发射。

在这些试验成功的基础上,又进行了一次方案性修改。改进型导弹的成功发射为“两弹结合”奠定了重要基础。

值得一提的是,在一次改进后的导弹发射任务中,由于受天气炎热的影响,推进剂密度变小,在其体积不变的情况下,导弹的射程可能达不到预定的要求。

6月底的天气特别炎热,地面烤得人脸都发烫。大家很着急,说弹头进不了弹道区,这个试验就得不到结果。

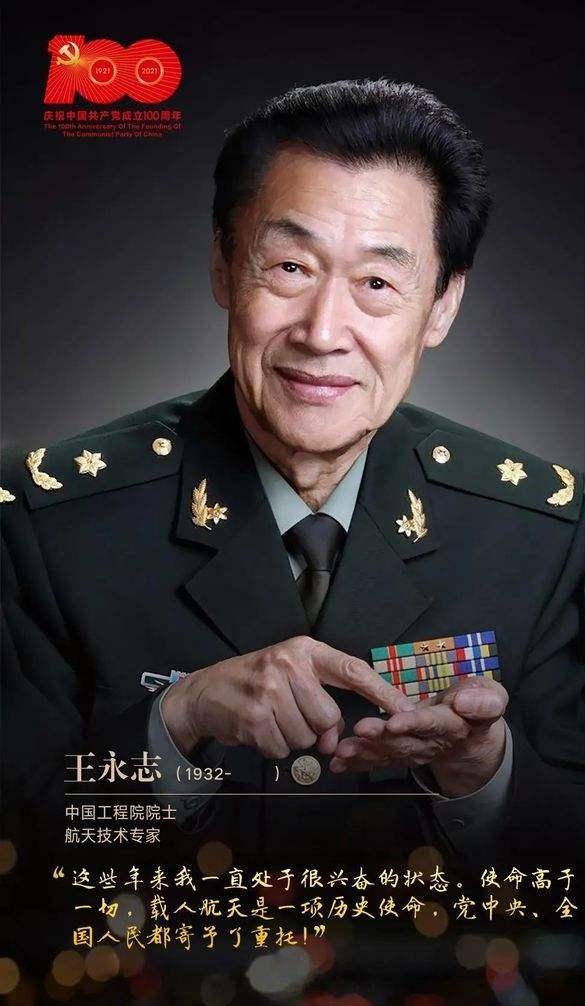

这时,一个挂着中尉军衔的年轻人却提出:“把酒精倒出600公斤,改变氧化剂和燃烧剂的混合比,通过减少燃烧剂使氧化剂相对增加的办法,来达到产生同等推力的目的。这个时候它起飞的重量轻了,射程就大了。”

但是,有人不同意这位毛头小伙子的建议,跟王永志多次展开争论,说导弹推力本来就不够,还嫌燃料少了呢,你再减少燃料,射程只会更近了。

情急之下,王永志找到了当时的最高技术负责人钱学森,陈述己见。没想到钱学森听完后说:“有道理!行。”当即告诉秘书,把总设计师请来。

很快,总设计师来了,钱学森说,王永志说的是对的,按他说的意见办。结果卸出一部分燃料,一打就成功了。

在国防科委组织的一次研制新型导弹的重要会议上,钱学森点将说:“新一代导弹要由第二代人挂帅,我建议由王永志任总设计师。”

王永志果然不负厚望。之后,他作为第二代战略武器研制的技术带头人之一,在6年内主持和参与了2种新型远程战略导弹研制和多种导弹的试验。

1966年3月11日,周恩来总理主持召开会议,听取聂荣臻和有关专家关于进行“两弹结合”试验的论证报告。

会议决定,在我国本土上进行导弹核武器发射试验,先搞“冷试”(即弹头不装核材料),后搞“热试”(即实施原子弹爆炸)。

然而,导弹、原子弹的结合试验,是一项极具危险性的试验,如果发生意外,就会造成不可估量的损失。

当年,美国和苏联在进行这一充满巨大危险的试验时,都把“两弹结合”试验场选在了海上,以降低灾难性后果。

有一次,张爱萍副总参谋长召集会议,二机部刘晓说:“原子弹有五怕,怕冷、怕热、怕震动、怕静电、怕冲击……”

五院王秉璋说:“发射导弹,需要摆发射台、起竖、粗瞄、垂直测试、火工品安装、燃料加注、精瞄等,有一连串的啰唆事。”

导弹、原子弹研制技术同属于尖端技术,但由于两个系统分别研制,双方互不了解,“联姻”难度确实很高。

这时,谢光选提了个问题说:“两家保密都很严,资料不让看,这么‘啰唆’这么‘娇气’,结婚真够难的!”

张爱萍听了哈哈大笑,当即表态:“我就要当‘啰唆汉’和‘娇小姐’的介绍人,硬要把他们撮合在一起欢欢喜喜拜天地,我要当他们的证婚人,给历史做个见证。”

1966年6月18日,国防科委正式下达了实施“两弹结合”试验的命令:发射场定为东风基地,弹着点定为新疆罗布泊地区。

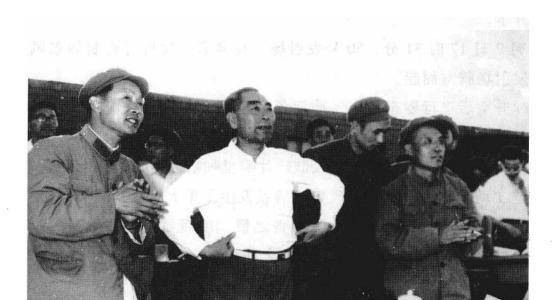

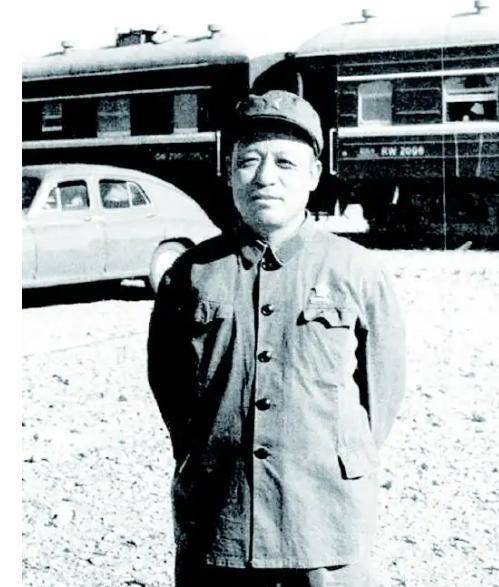

周总理很关心两弹联姻问题,1965年6月1日,周恩来总理和陈毅副总理出国访问途经基地,亲切接见了基地官兵。这是总理首次视察基地。

那天11时57分,一架银灰色的专机降落在14号机场。专机刚刚停稳,周恩来总理和陈毅副总理就出现在舷梯口向大家招手致意。他们走下飞机,与大家一一握手,并合影留念。

周总理说:“大家辛苦了!毛主席工作很忙,来不了这里,我来看看大家。毛主席很关心这里的建设和试验任务。你们的事业是很光荣的!”大家听了非常激动。

当听说基地后勤部部长张志勇最早在红西路军时,总理语气沉重地说:“西路军的同志们吃苦了,这样一支主力红军受到挫折是很令人痛心的。”

张志勇听了周总理的话,心里很感动。几十年前,他所在的红西路军就在距这里不远的地方浴血奋战,许多将士壮烈牺牲。

这时,周总理对大家说:“你们现在战斗的戈壁滩就靠近河西走廊,是当年西路军战斗过的地方。你们掌握着我军的尖端武器,一定要搞好。有了尖端武器,西路军烈士的鲜血就不会白流。”

李福泽、徐明等人参加革命前就是大学生,栗在山也是学生出身,周总理是知道的。这时,张贻祥副司令员回答说:“我没上过几天学,文化程度不高。”

“我们共产党人就是要在实践中增长才干。以前你们谁见过导弹?现在你们亲自发射导弹,很快还要发射原子弹,这些还不都是在实践中学来的吗?”

周总理神采飞扬,不停地打着手势,提高声音说,“今后我们还要发射人造卫星。凡是外国有的,我们都要有。”

1966年6月30日,周总理率领中国党政代表团结束对罗马尼亚、阿尔巴尼亚的访问,由拉瓦尔品弟回国途中,于14时40分到达基地视察。

这是总理第五次,也是最后一次来基地视察。他不顾疲劳,在基地第一招待所接待室听取了基地领导汇报,检查这次“两弹结合”发射试验的准备情况。

针对“两弹结合”试验,周恩来总理语重心长地留下了16个字:“严肃认真,周到细致,稳妥可靠,万无一失”。

陈毅外长的讲话也十分动情,他说:“如果把导弹核武器搞上去,那我说话腰杆就硬了。你们要赶快搞,当了多少年外长,头发都急白了,不能再让我等了。”

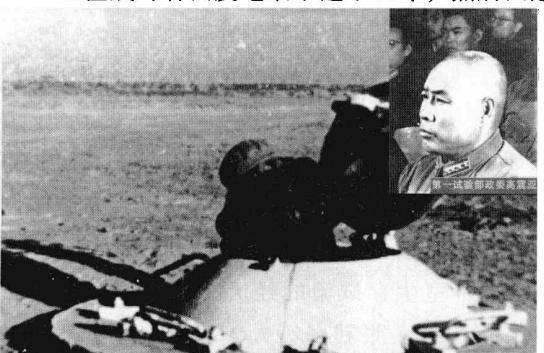

然而就在导弹正常飞行50秒后,在没有任何预兆的情况下,只听“轰隆”一声,导弹凌空爆炸,弹体残骸碎片赡里啪啦地掉在了几十公里范围内。

目睹这一情形,发射人员并无沮丧之情,反而显得兴高采烈。原来这次爆炸是他们在“两弹结合”正式试验之前进行的导弹安全自毁系统的空爆试验。

如果核导弹在飞行中发生故障或者偏离预定轨道,可由地面或导弹自身发岀信号将弹体炸毁,从而避免导弹在人口稠密区爆炸造成人员和财产损失,或者飞出国境造成涉外事件。

而接下来的试验,工作人员将面临更大的挑战,核弹头的引爆装置能否在目标空域准确引爆原子弹,所有发射人员的心里都没有把握。

10月20日,中央专委在人民大会堂福建厅听取了发射首区两次“冷试”结果和“热试”准备情况的汇报。

会上,聂荣臻主动提出:“为了使同志们增强信心,使各项工作力争做到万无一失,我决心到现场去主持这次试验。”

周恩来满意地点点头:“有聂老总去亲自主持小火箭加速器怎么使用,我们更感到放心了。”会场上响起热烈的掌声,气氛一下子变得轻松了。

临了,周恩来讲了一句极富哲理的话:“精神的原子弹转化为物质的原子弹,物质的原子弹证明精神原子弹的威力。”

中央专委决定,10月27日上午9时正式实施“两弹结合”试验,由聂荣臻元帅亲临酒泉发射基地主持这次重大试验。

担负技术阵地测试任务的三中队控制分队操作手王长山在弹体内进行检查时,发现有个插头的第五个插孔和别的不一样,好像上面有点什么东西。

他用手电筒一照,果然发现了一根小白毛。他从工具袋中拿出一把镶子,想把它夹出来,因插孔太小,用镶子无法操作。

于是,他向专业组长报告:“发现插头第五个插孔上有一根白毛,我用镶子夹,没有夹出来。我准备找根细铁丝,一定要将它挑出来。

王长山找来一根细铁丝,还是没能将这根小白毛挑出来。他对组长说:“我去我根比较硬的猪鬃毛来,一定要把它挑出来尸

这时,副部长石荣屹正好在技术阵地测试现场。他看了看表,王长山从发现小白毛到将它取出来,花了32分钟。

石荣山己从王长山手中接过小白毛看了又看,用手比划着,这根小白毛大约有5毫米长。他从口袋中取出笔记本,小心翼翼地将小白毛夹在本子里。

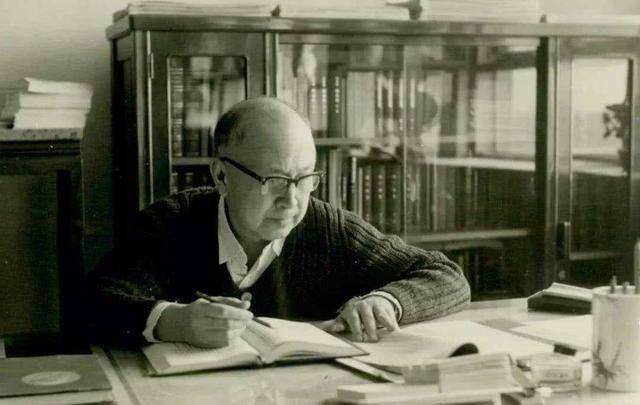

石荣山找到了钱学森,将这件事报告给他。钱学森听完后说:“石副部长,这根小白毛我要了。”说完,他从石荣山己笔记本里拿出小白毛包了起来。

第三天,“昨天发生的一件事,对我启发很大。基地王长山同志花了30来分钟时间,把一个插孔中的一根小白毛挑了出来。这是真正的一丝不苟精神。“

说到这里,钱学森将纸包慢慢打开,继续说:“不要轻视这根小白毛,在插孔里藏着,会造成接触不良。导弹飞行时,说不定这根小白毛就会捣乱,轻则造成飞行参数不对,重则造成导弹坠毁。”

李福泽将钱学森递过来的小白毛仔仔细细看了个够,然后说:“这根小白毛要不仔细看,还真不好发现。一丝不苟,真正的一丝不苟!”

栗在山政委接着说:“这种精神,要大力发扬,王长山的事迹,要广泛宣传。请政治部立即出一期简报,将王长山事迹通报到每一个参试单位。另外,请文工团将这件事编成个节目演出。”

会后,基地火线文工团创作人员很快编出了一个小话剧《一丝不苟》,组织演员加班排练,在任务期间和任务成功后连续演出,对参试人员起到了很好的教育和鼓舞作用。

毛泽东诙谐地说:“你是一贯打胜仗的,是常胜将军。不过,这次你要做好打败仗的准备,打了败仗不要紧,搞试验嘛,哪有不冒风险的。”

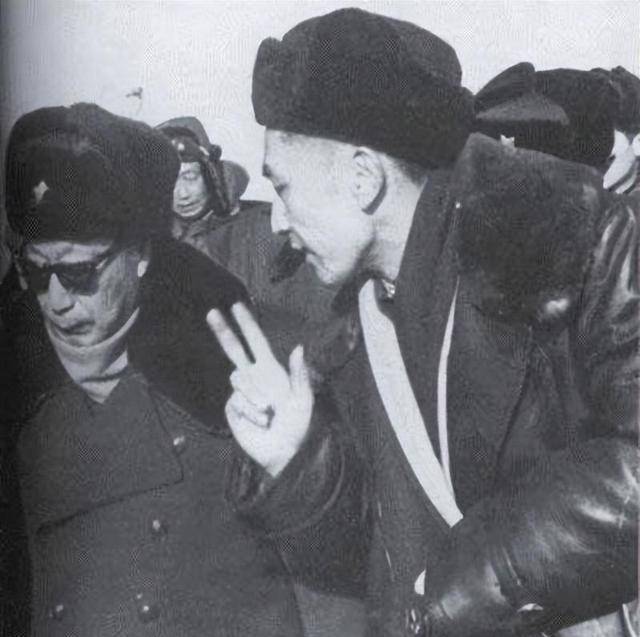

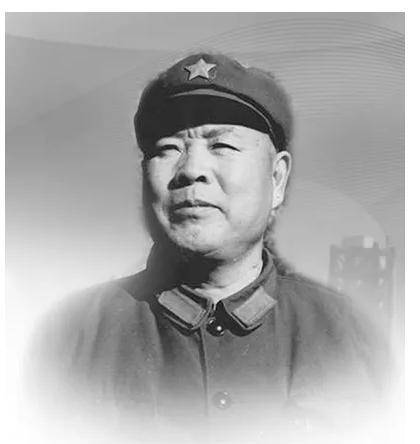

这是聂荣臻元帅第二次来基地。6年前的这个季节,他来到这里主持中国第一枚导弹发射试验时,黄沙弥漫,一片荒凉。

当天下午,聂帅顾不上休息,便召集七机部副部长钱学森、二机部副部长李觉、国防科委副主任张震寰、基地代司令员李福泽、政委栗在山等人开会,听取导弹、核弹头测试情况和气象部门的汇报。

这期间,为了确保安全,国防科委已经组织有关领导、专家和参试人员一起制定了出现意外情况的应急处置方案和防护措施。

“这方面已经做了多次模拟试验,前些日子还真刀实枪地炸了一颗,证明非常可靠。现在这枚弹上的安全装置,也已经作了全面检测,各项参数都符合要求。”

柳园地区是“两弹”飞过的地方,那里居住着5万居民。周总理十分担心居民安全,弹道设计确定后,他多次询问这件事。

尽管弹道设计专家余梦伦经过多次计算得出的结论是导弹落到柳园的概率是十万分之六,可在发射前,总理还是牵挂着此事。

时值深秋,根据气象部门的预报,25日夜间场区将遭受强冷空气袭击和20米/秒的大风,直接影响“两弹”转运程序的顺利进行。

“10月26日的最大风速达25米/秒以上,最低温度为-18摄氏度无,能见度小于5公里。10月27日6时以后,强寒流天气过程结束,风速下降到5米/秒以下,最低温度达-19摄氏度,能见度大于20公里。这样的天气形势将维持到10月30日。”气象室一名女军官汇报说。

接着,基地司令部作战试验处处长汇报了后续工作安排:“导弹、核弹头测试结果正常,测控系统、通信系统以及其他保障系统的工作正常。根据天气预报,我们提出两个计划方案供首长决策,一是26日下午转运,瞄准27日上午发射;一是27日转运,28日发射。”

“我看,正式发射可以定在27日。”李福泽司令员见聂帅转头征询他的意见,果断回答,“一切准备工作已经全部到位,发射场、弹着区和场外的各项工作可以按这个时间展开

由于导弹核武器发射试验极其危险,为了保证安全,地下室中承担这次发射试验任务的人员数量必须减少到最低限度。

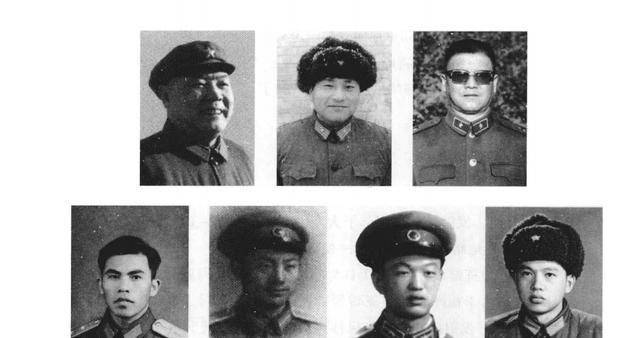

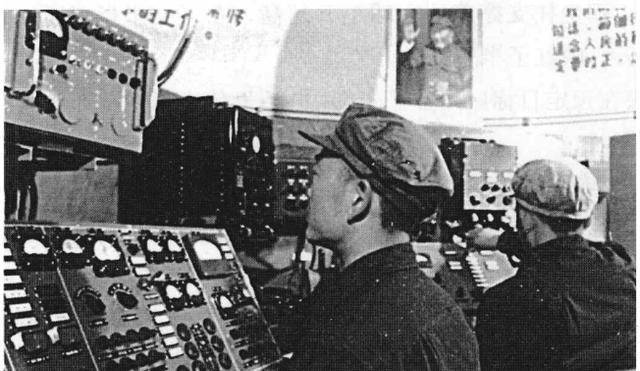

经过严格挑选,任务指挥部慎重作出决定:由第一试验部政委高震亚、司令部参谋长王世成、二中队队长颜振清、技术助理员张其彬、加注技师刘启泉、控制台操纵员佟连捷、徐虹等七名人员,定位在地下控制室操作发射。

1960年10月24日,苏联准备发射一个月球探测器。当运载火箭在发射场准备发射时,发动机出现故障。

但当时的苏共总书记赫鲁晓夫正在参加联合国大会,他要求刚上任8个月的战略火箭部队司令员涅杰林元帅一定要在这一段时间内发射成功,以使苏联成为世界上第一个向月球发射探测器的国家。

为此,涅杰林元帅立即进入现场查明故障。当人员接近火箭开始查找故障时,发射场突然发生大爆炸。涅杰林元帅及苏军副总参谋长巴甫洛夫斯基等将军、专家、工程师共165人不幸遇难。

苏联的那次爆炸还只是火箭,而中国进行的这次试验,是导弹和原子弹加在一起的双重威力,虽然采取了许多安全措施和防护手段,但谁也不敢保证不出任何意外……

“死就死在阵地上,埋就埋在火箭旁”。为铸造中国的核盾牌,打破世界超级大国关于中国“有弹无枪”的谬论,“七勇士”来到了距离“两弹”发射场百余米的指挥室。

“保证做到坚守岗位,勇敢沉着,扳每一个开关,读每一个参数,都绝对向党、向人民负责!”七位勇士郑重地向党组织递交了称之为“遗书”的决心书。

20岁的操作手徐虹泪流满面,他哽咽地说:“我不是党员,感谢党对我的信任,如果我牺牲了,全部津贴就作为党费交了。”

10月25日晚,发射场果然刮起了大风。气温骤降至-10摄氏度以下,狂风卷着黄沙,搅得天昏地暗,折腾了整整一夜。

260下午,由李福泽和高震亚带领部队,分别从7号、6号阵地将导弹和核弹头转往50号发射阵地。

由于风沙遮天蔽日,能见度只有十几米,转运车只好开着大灯,顺着电线杆小心翼翼地缓行在简易沙路上,50多公里的路程,竟走了3个小时。

导弹和原子弹终于安全地运抵50号发射阵地。风速稍微小了一点,但仍在19米/秒,气温-11摄氏度,飞沙走石,打得人们的脸上像针扎似的疼痛。

发射团二中队在风中展开吊装设备,打开高架起重机,开始进行吊装。由于风太大,虽有16人在两侧用绳子牵拉固定,但导弹刚吊离运输托架,就在空中不停晃动。

“风太大,不行就停一会儿!”一直在现场的张震寰副主任在呼啸的风声中凑上前,关切地对阵地指挥员王世成喊道。

“风再大,我们也要将导弹吊装到位;天再冷,也要完成两弹的对接任务。”二中队操作人员意志如钢。

19时,载有核弹头的专用公路运输车也到达了50号阵地。这时,聂荣臻也到了现场。随后,李觉、钱学森、栗在山等也陆续到了发射阵地,冒着大风坐镇指挥。

危险的“两弹”对接开始了。为了操作方便,操作手田现坤不畏严寒,脱去皮衣、手套,半蹲半坐在仅有50厘米高的导弹和核弹头的夹缝间,按照平时训练了成千上万遍的动作要领,熟练、细心而准确地做着每一个动作。

田现坤忘了寒冷,他聚精会神,像绣花一样,做完了上百个动作,完成了弹头引爆装置和调温系统的检测、安装,固定了10多根调温软管和信号电缆,准确可靠地把核弹头对接到了导弹上。现场的所有人不由得长岀了一口气。

80分钟后,当田现坤终于完成全部操作走下塔架时,一双大手朝他伸了过来:“辛苦了!快到暖和的地方休息一下,别冻坏了。”

原来,聂荣臻和张震寰、李觉、钱学森、李福泽、栗在山等首长一直盯在现场观看“两弹”对接和通电试验。

当时,大家都劝聂荣臻离开,因为这是项十分危险的操作,聂荣臻却拉了把椅子,干脆坐了下来:“你们不怕危险,我有什么可怕的!你们什么时候对接、通电完,我就什么时候离开。”

一切完成后,聂帅高兴地在导弹发射架下,与在场的科技人员、领导干部合影留念,留下了珍贵的历史镜头。

傍晚,核导弹巍然竖立在发射台上。各系统测试发射人员顶着狂风,冒着严寒,连夜进行各项测试检查。

张震寰通过阵地专线拨通了周总理办公室的电话,请示道:“总理,一切正常,准备加注,按时发射。”

“可以加注,要安全发射,准时发射。”周恩来高兴地在电话中说,“毛主席现在等着你们的好消息,我从现在起就守在电话旁边,祝你们成功!”

凌晨5时,按程序准备加注推进剂,必须请首长离开现场。这时,聂荣臻对李福泽说:“要撤离了,我们再看望看望部队,给他们鼓鼓劲。”

接着,聂荣臻来到地下室,在高震亚的引见下,同“七勇士”一一握手话别:“祝你们身体健康,发射成功!”

当初总体方案提出的要求是,若核导弹万一在发射场爆炸,地下控制室可以安全防护,使其中的人员不受伤害。

但后来设计时一计算,若要做到这一点,必须远离发射台250米以外,这样导弹测试发射控制的电信号传输问题又难于解决,而且若起飞后导弹在发射场上空爆炸,还是达不到理想的安全防护要求。

当发射程序进入“1小时准备”时,“七勇士”在地下室意外地发现多了一个人——基地司令员李福泽也下到了控制室。

在海边长大的他机智勇敢,性格豪放,不畏强暴。他家境殷实,父亲曾是当年青岛啤酒厂的股东之一,21岁时考入复旦大学。

毕业时,他没有继承家业,以出国留学深造为由从父亲手中“骗”来一笔数目可观的款子,却带着这笔钱跑到了心仪已久的延安。

仗越打越多,队伍越打越壮大,他也由游击队长而成为八路军正规部队的团长、旅长,新中国成立前即为驰骋东北战场的四野41军的副军长,参与了著名的塔山阻击战,是一名骁勇的战将,

1958年基地组建时,孙继先司令员点名要的第一个人就是李福泽。孙司令说:“我是个放牛娃出身,一定要找一个有文化的人当助手。”

就是这个孙司令员十分器重的基地领导,在老伴眼中却是一个不拘小节的人。他的夫人梁山说:“老李平时不拘小节,吃饭穿衣都不讲究,到部队去经常穿着油不拉叽的衣服。”

控制室实在太小了,七个人加上设备、仪器,显得拥挤不堪。李福泽往室内看着,见佟连捷、徐虹正在紧紧地盯着发射台,张其彬在他俩后面,刘启泉在右边的液氧补加控制台前严阵以待。

王世成看了看表,向高震亚努了努嘴。高震亚会意,对李福泽说:“司令,快要下达30分钟准备口令了,你该离开地下室了

“你是司令员,但这里我负责。我们七人操作发射有上级专批,你有批件吗?”高震亚迫不得已拉下脸道,“你不离开发控室,就得推迟发射。”

李福泽只得悻悻地走出地下室,来到发射场坪。他弯腰脱下解放鞋,竟像个固执的孩子一般,一屁股坐在了发射场坪上!

作为发射基地的司令员,这位指挥过塔山阻击战的将军,深知自己的一言一行会给部下带来什么样的影响,紧张的操作人员们太需要沉着镇定了。

这时,发射场只剩下“七勇士”。他们要在发射任务的最后阶段完成“两弹”的加电、测试、检查、燃料补加、点火和发射任务。

“15分钟准备。”王世成下达了口令后再一次爬出地下室,将通气孔盖盖上并固定好,最后看了一遍昂首待发的导弹,然后回到地下室,将竖井顶盖反扣上,严严实实地关上了两道防护门。

这时的地下控制室已经处于完全的密闭状态,狭小的空间,通电的设备,热量的散发,室内气温高达40度。

佟连捷在接受任务前连续几天腹泻,身体虚弱,这时蜡黄的脸面又添上了苍白,熬夜后显得有点肿胀的眼睛布满血丝,额头上冒着大滴大滴的汗珠。

“中国人死都不怕,还怕困难吗?”他们这时只有一个心思:全神贯注地注视着仪器设备的指示,准确无误地操作着开关按钮,别的就全然不顾了。

“10分钟准备。”王世成对着调度电话下达了口令,然后回过头来对大家说:“同志们,导弹马上就要由我们的手发射出去。我能指挥这次发射,非常光荣。为此,我作了一首打油诗。”

说着,他从口袋里拿出一张纸,激动地高声朗诵道:今朝导弹核试验,誓把生死抛一边;最后关头要沉着,关键时刻需认真;周到细致操作好,定叫巨龙上九天。

说完后,高震亚带领“七勇士”,在毛泽东画像前庄严宣誓:“请毛主席放心,我们一定完成这次光荣而艰巨的任务。下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利!”

发射在即,首区指挥所用密语电告国防科委并周总理:“卫要武、戴红身体检查全部合格,可以出发。”(意即“导弹和核弹头技术状况良好,参数合格,可以发射。”)

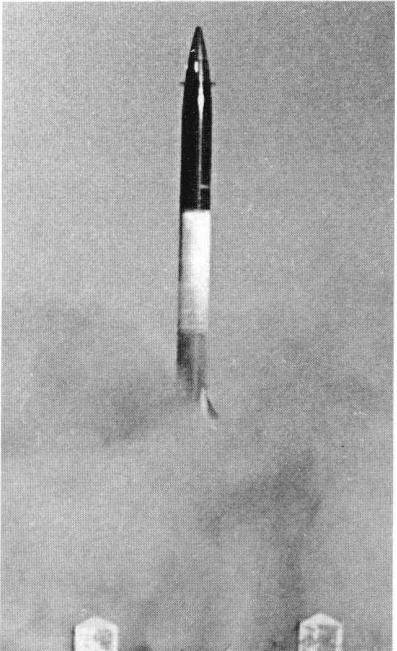

“点火!”上午9时整,操纵员佟连捷用右手的拇指,使劲地按下了发射控制台上的“主级”按钮,通过连到导弹上的控制电缆,将主发动机点火电爆管点燃起爆。

“起飞!”霎时,载着原子弹的导弹喷射出一股橙黄色的烈焰,伴随着巨大的轰鸣声,腾空而起,直插湛蓝色的天空。

这时,地下控制室一片沉寂,“七勇士”凝神屏气,空气仿佛凝固了。轰鸣声把鸡蛋壳似的地下室震得颤动了起来,顶上的灰尘簌簌落下。

“毛主席万岁!”“七勇士”高呼着口号,挥舞着双手,连蹦带跳地奔向了导弹升空的50号发射场坪。

原子弹爆炸瞬间,先是迸发出强烈的闪光,然后形成一个耀眼的火球。不断上升的火球,引起大气和沙尘湍动,在火球下端生成了一股巨大的烟尘柱。

“成功了!我们成功了!”聂荣臻高兴地边说边鼓掌。他站了起来,和钱学森、李福泽、栗在山等人热烈握手,互致祝贺。

“两弹结合”试验的成功,标志着我国具有了真正意义上的核威慑和核打击能力,帝国主义冷嘲热讽中国“有弹无枪”的历史一去不复返。

当时的外电这样评论:“中国这种闪电般的进步,就好像亚洲上空的一声巨雷,震惊了全世界”,“对西方来说是神话般不可思议”,“中国发射成功导弹核武器,万万没有想到,必须重新估价中国的力量”。返回搜狐,查看更多